|

总而言之,中国重实践,西方重推理。中国重近情,西方重逻辑。中国哲学重立身安命,西人重客观的了解与剖析。西人重分析,中国重直感。西洋人重求知,求客观真理。中国人重求道,求可行之道。这些都是基于思想法的不同。(《中西思想法之不同》) 中国两千五百年来的思想,无论如何变化,千锤百炼,不离其宗,总是实践第一,这才是东方思想的本来色彩。做人是第一,文章好不好在其次,读书不读书也是工具,并非目的。 禅宗乃出世之学,非入世之学,以出世之学行入世之道,自然要出毛病的。《有干劲与无干劲的儒家》 西人将花树剪裁,成三角圆锥子等形。或将花草植成字母,排成队伍。这是中国人向来不会做出来的傻事,但是今日愚园路公寓竟然亦有效之者。 凡尔赛故宫为世界最难看之宫苑,因一切树木借作对仗排阵伍故也。 上海有几万个中国富翁,却只有一二座中国式的园宅。此上海所以为中国最丑陋最铜臭最俗不可耐之城。(《论中西画》) 中国人的美德是静的美德,主宽主柔,主知足常乐,主和平敦厚;西洋之美德是动的美德,主争主夺,主希望乐观,主进取不懈。(《论中外的国民性》) 英国人和中国人在思维方式,甚至他们的说话方式,有许多共同之点。两国人民都极不信任逻辑,对于太完美的论辩都有怀疑。 中国人也是一个极为合适而且极为相信自己的国家。中国人也是一种富于常识而且尊重常识而蔑视逻辑的民族。中国人最不擅长的一件东西便是科学的推理力,这种推理力在他们的文学里面完全不能见到。 中国人和英国人的最大分别,便是:英国文化更富于丈夫气,中国文化更富于女性的机智。 有人说过,理想的生活便是住在一所英国的乡间住宅,雇一个中国厨子,娶一个日本妻子,结识一个法国情妇。如果我们都能这样,我们便会在和平的艺术中进展,那时才能够忘记了战争的艺术。(《英国人与中国人》) 日本人有的是较中国人更大的对皇帝和国家的忠心,最严格的纪律,更大的生活下去的决心,以及——这里是一个惊人的结果——更墨守礼法。 中国人太明理了,所以不会好战;太明理了,所以不会坚决;太明理了,所以不会赞成任何一种狂热;而且太明理了,所以不会成为一个十足完美的人。 事实上中国人是我所知的人类中,生活之道最为自由的民族——最自由是因为他们是最能随遇而安。他们讨厌日本人喝茶时那种墨守礼法。日本女子现在仍然在他们的现代女学校里学习怎样合度地鞠躬和低头徐行。现在试试去教中国人怎样鞠躬吧——简直难以想象。 令人惊异的一件事是:虽然经过了两千年的历史,幕府的变迁是这样频繁,日本却有一个继续不断的皇朝……日本皇帝的权力已经濒于消灭,皇族系统和皇朝的宝座却始终安然无恙。(《中国人与日本人》) 名、利、色、权都可以把人弄得神魂不定。只有这趣字,是有益身心的。(《论趣》) 如果一个社会哲学不把人的生活幸福认为是文明的最后目标,那么这种哲学理论是一个病态的,是不平衡的心智产物。(《个人主义》) 中国人之思想,缠了两千年的小脚,际此西洋思想输入之时刚似放了足,该是恢复一点先秦思想自由景象,朝着自由解放的路开展下去。无奈两千年缠惯了脚,无形中还有道统二字留在脑后,排也排不动,割也割不清。……打到旧道统,又扶新道统出来,今日左右派思想,都有朕即国家之意,非把你的脚再缠上不可,于是所谓一到同风,也不过一道脚臭气味而已。 山河可改,人性难移。吾不大相信人类进步,尤不相信数年之间,国民性便会改变。所以从前服从是美德,今日仍然服从是美德。(《说天足》)

就敲这些。认不认同,各持所见。

〔日〕东野圭吾 《嫌疑人X的献身》南海出版公司刘子倩 译2014年6月第二版,2016年7月第50次印刷 15万字 我只能说这是一个完美的故事,完美到没有一点点的瑕疵。难怪作者可以凭此“囊括三大推理小说排行榜年度总冠军”,并且一举夺得直木奖。“他将骗局写到了极致”!

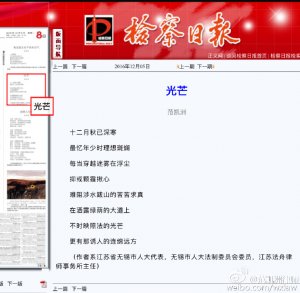

熊红文《死刑犯——破解死刑密码》清华大学出版社 2016年9月第一版 33万字 非常感谢法博组织的发帖赠书活动,更加感谢熊红文检察官的签名赠阅。 废除死刑,是本人关注的一个话题,但是当我看到作为“死刑公诉检察官”的熊红文在书的扉页上题写的“为废除死刑而战”的七个大字的时候,油然而生对作者的敬意。这份敬意中还包含有那么一点点的惊讶的惊。总认为,检察官,尤其是“死刑公诉检察官”,他们的职责所在就是要将“死刑犯”送上“断头台”。没想到,恰恰是这样一位检察官呐喊出要为废除死刑而战的铿锵之声。 到底是怎样的心路历程,让作者熊红文发誓要对死刑发起“战斗”,又是怎样的思考分析,使得一个检察官寻找并且破解“死刑密码”? |