|

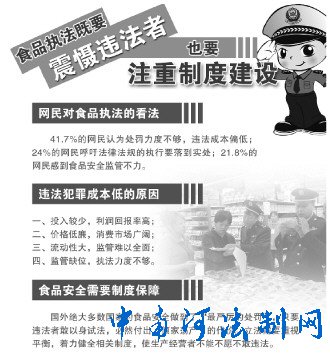

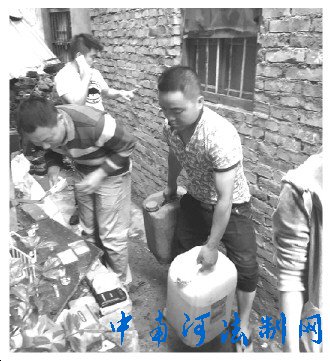

7月2日,陕西安康,一男子在出租屋用牛羊血制造“鸭血”,并用甲醛泡制“毒鸭血”,被公安部门刑拘。 翁军 摄 CFP供图 □法制网记者万静 对话嘉宾王锡锌 北京大学法学院教授 高秦伟 中央财经大学法学院教授 吕艳滨 中国社科院法学研究所副研究员 “重典治乱”是大多数社会公众对食品安全治理的诉求。2014年夏季,针对食品安全法修订草案,中国青年报隶属的中青舆情监测室从6月23日至29日,抽取了1000条网民评论进行分析,41.7%的网民认为处罚力度不够,违法成本偏低;24%的网民呼吁法律法规的执行要落到实处;21.8%的网民感到食品安全监管不力。网民的疑虑集中在认为刑罚偏轻,缺乏震慑力,且法律法规的执行总是难以落到实处。 现状:违法成本低处罚信息不透明 记者:毒大米、地沟油、问题奶粉、瘦肉精猪肉……一桩桩食品安全事件折射出食品经营者的利欲熏心和诚信缺失、道德滑坡。我国目前对食品安全事件处罚呈现怎样的状况? 高秦伟:现行的食品安全法,经过这几年的实施已然证明还存在诸多缺陷,最主要的是未能体现出“最严厉的处罚制度”,导致企业商家违法成本过低,无以形成震慑效果。比如,该法规定“用非食品原料生产食品或者在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质,或者用回收食品作为原料生产食品”的,“由有关主管部门按照各自职责分工,没收违法所得、违法生产经营的食品和用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品货值金额不足一万元的,并处二千元以上五万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额五倍以上十倍以下罚款;情节严重的,吊销许可证”。这种处罚规定,相对于违法企业获得的超高收入来说,算不了什么。 一般来说,企业监管其产品安全的成本高于其所面临惩罚风险的时候,企业就可能选择放松监管、违规生产而获得更多的利益。当某一行业违规成风,又缺乏明确的惩罚机制,行业内商家就容易倾向于认为这种违规行为产生的风险分摊到每个商家头上的概率是极小的,进而导致更多违法违规行为产生。法律必须要起到震慑作用,否则就会助长其侥幸心理。只有让企业违法成本远远大于违法收益,这样才能使违法者望而却步。 吕艳滨:2012年2月20日社科院法学研究所公布的《中国政府透明度年度报告(2011)》,对我国43个较大的市食品安全信息的公开情况进行了调查。结果表明,食品安全信息公开情况很不乐观,特别是对食品安全监管检查方面的信息公开程度最低,仅有3家设立了“餐饮服务提供者食品安全信用档案”栏目,透明度不到7%;仅有10家对食品安全违法行为查处情况进行了披露,透明度仅为23%。可以说,食品安全执法处罚信息不透明或者是更新滞后的情况普遍存在,信息公开没有服务于食品安全监管和公众维护自身健康的需要。 成因:监管缺位食品行业准入门槛低 记者:造成目前这种食品安全事件处罚乱象的原因有哪些? 王锡锌:生产销售有毒有害食品的人员多是外来务工人员,由于在当地找不到工作,就会从事这一投入少、回报多的产业,生产销售有毒有害食品的投入少、且技术要求低,不需要太多的配置,多是一些隐蔽、偏僻处的简易小作坊之类的,流动性大,不便于监管,对于农村地区这些作坊,监管难度就更大。 虽然我国关于食品安全的相关法律法规并不缺少,但是在执行过程中有时会打折,执法部门不能够全面的贯彻落实法律的规定、履行自己的职责,发现生产销售有毒有害食品行为的,仅仅处罚生产商,发现销售有毒有害食品的,仅仅处罚销售商,处罚不彻底,导致生产销售有毒有害食品的行为存在较大的生存空间。目前,我国食品、食品添加剂、食品相关产品生产企业和小作坊众多,而全国从事食品生产加工监管的行政人员数量又较少,监管执法压力大。何况大多数监管人员不是专业人员,缺少专业知识,无法监管到位;甚至有无编人员从事执法工作,也影响行政执法的合法性。 吕艳滨:食品安全事件多发的一个关键原因是,行业准入门槛低,生产经营者良莠难分,特别是原来食品免检制度的存在,放任企业胡作非为,留下了诸多监管空白。财政投入不足,检测机构资源配置不合理。这主要表现在,国家急需的部分检测项目检验能力不足。如食品中不明有毒有害物质的鉴定技术、违禁物品、激素、农药残留、兽药残留、二恶英、疯牛病的检测、转基因食品的安全性评价等,监督检验能力与国际水平差距较大,制约了食品卫生监督管理水平的提高。此外,惩罚额度不高,违法成本低,加之执法不严的问题还难以杜绝,食品安全监管还难以发挥应有作用。利益驱动导致执法部门的执法行为产生偏差。 差距:国外销售过期食品面临关门风险 记者:国外对食品安全问题是怎么处罚的呢? 高秦伟:美国是世界上食品安全体系比较完善、健全的国家。根据美国农业部的调查,美国每年大约都会扔掉价值910亿美元的食物,其中很大一部分是由于过了保质期。美国历史上也曾有过出售过期食品的商家,结果被举报后受到重罚,而且顾客越来越少,最后只得关门。所以,无论是厂家还是商家,都不敢为了蝇头小利铤而走险。 在韩国,政府设立举报电话,任何人都可以向政府举报食品安全问题,一旦被证实,举报人可以获得高额奖金。该国的食品安全法规定,故意制造、销售劣质食品的人员将被处以一年以上有期徒刑;对国民健康产生严重影响的,有关责任人将被处以3年以上有期徒刑。而一旦因制造或销售有害食品被判刑,10年内将被禁止在食品卫生法所管辖的领域从事经营活动。另外,还附以高额罚款。 在巴西,生产未达标产品的企业将受到处罚。如果是重犯,企业将会被处以与首次发现时数额相同的罚款,同时还要接受停产30天检查、没收不合格产品、收回已投放市场产品等一系列处罚。如再被查出,案件将直接进入司法程序,将以食品造假罪起诉企业负责人。 应对:让违法者付出“倾家荡产”的代价 记者:对于生产销售有毒有害等问题食品的厂家或个人,您认为重罚能解决所有问题吗? |