|

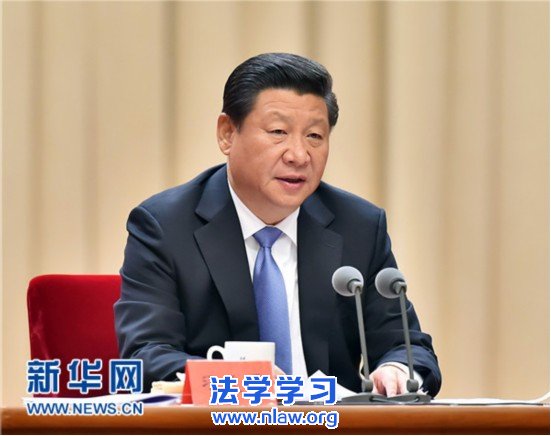

2014年10月8日,习近平在党的群众路线教育实践活动总结大会上发表重要讲话。 新华社记者 李涛 摄 中国青年网北京1月2日电 (记者 张胜磊 实习记者 刘凯) 在治国安邦的图谱上,法治无疑是最醒目的标识。 一个民主文明和谐的富强之邦,法治必定为其基石;一个自由平等公正的社会,法治必定为其支点;一个国家治理体系与能力的现代化,法治必定为其骨架。唯有奠定好这个基石,使用好这个支点,构造好这个骨架,才能真正使得国家稳定长久屹立于世界之林。 法治是治国理政的基本方式 法治工作关系党和国家事业发展全局,是现代国家制度文明的中枢。习近平在首都各界纪念现行宪法公布施行30周年大会上强调,依法治国是党领导人民治理国家的基本方略,法治是治国理政的基本方式。习近平关于“法治是治国理政的基本方式”的论断为当代中国找到了进步、文明、理性的治国方式,把坚持依法治国基本方略提了一个新的高度。 法治是治国理政的基本方式,也是社会文明的厚重基石。习近平说,推进国家治理体系和治理能力现代化,要高度重视法治问题,采取有力措施全面推进依法治国,建设社会主义法治国家,建设法治中国。把法治作为治国理政的基本方式,不仅凸显了法治在国家治理和社会管理中的重要作用,还体现了我们党在不断总结历史经验教训基础上,对执政规律的深刻把握,对执政使命的决心和担当。 法学家萨维尼说,法是民族精神的体现。把法治定性为治国理政的基本方式,不仅表明法治这种治国方式既不姓“资”也不姓“社”,它只是治国理政的方式之一。习近平在中共十八届四中全会上重申了十八大报告的提法:“依法治国是党领导人民治理国家的基本方略,法治是治国理政的基本方式”。党的十八大以来,习近平总书记多次就依法治国发表重要论述,丰富发展了中国特色社会主义法治理论,为坚持中国特色社会主义政治发展道路、推进国家治理体系和治理能力现代化、建设法治中国指明了根本路径和努力方向。 国防大学马克思主义教研部教授颜晓峰撰文指出,法治成为治国理政的基本方式,是人类政治文明包括治理文明发展的必然趋势。法治能够为国家稳定发展提供坚实基础,为国家有序发展提供规范框架,为国家持续发展提供确定空间。 法治的精义:依宪治国依宪执政 宪法是一个国家的根本大法,具有最高的法律效力,任何法律都不能与之抵触。 法治权威能不能树立起来,首先要看宪法有没有权威。在对四中全会《决定》的起草情况向全会作说明时,习近平一语道出宪法在法治中国蓝图中的地位。习近平说:“宪法是国家的根本法,是治国安邦的总章程,具有最高的法律地位、法律权威、法律效力,具有根本性、全局性、稳定性、长期性。”“捍卫宪法尊严,就是捍卫党和人民共同意志的尊严。” 依宪治国、依宪执政是依法治国、依法执政的核心,党内法规作为执政党的重要行为规范体系,具有确保依宪治国、依宪执政的重大使命。十八届四中全会明确提出:“运用党内法规把党要管党、从严治党落到实处,促进党员、干部带头遵守国家法律法规。” 中国行政法学研究会副会长方世荣在《人民日报》撰文指出,我国宪法确立了中国共产党的领导地位,而坚持党的领导,必须依靠社会主义法治。党内法规作为中国特色社会主义法治体系的组成部分,对加强和改进党的领导、确保党在宪法法律范围内活动不可或缺。党内法规是让全体执政党成员沿着依法治国道路迈进的昂扬军令,广大党员干部应当踏准节拍,统一正步,率先前行。 要提高领导干部法治思维能力 “在亚历山大胜利的根源里,人们总能找到亚里士多德。”思想能否破冰,直接决定着行动能否突围。我们常说,不谋全局者不足以谋一域,不谋万世者不足以谋一时。党员干部作为工人阶级的先锋队,更需要在全面法治中国的环境下,在法治思维上捷足先登。 习近平在《在首都各界纪念现行宪法公布施行30周年大会上的讲话》中指出:“各级领导干部要提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力,努力推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境,在法治轨道上推动各项工作。” 国家行政学院教授胡建淼表示,党员干部树立法治思维,就是要坚持合法性思维,凡事要分清是否合法,守住“合法”的底线;要坚持规则性思维,凡事有预制规则,靠规则办事,而不是主要靠批示办事,让人们生活在可预期的环境之中;要坚持平等性思维,做到法律面前人人平等,实现社会公平公正;要坚持程序性思维,将办事纳入法定程序和正当程序之内,以正当程序实现公正实体目标。 《大学》说:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”这里所说的“止”,不仅是一种理想目标,也是一种底线要求。对于领导干部而言,在认识上更深一筹,行动上更深一步、标准上更严一格,树立底线思维,喜不忘忧、未雨绸缪、防患未然,就能做到从底线出发,不断逼近顶线。 |