|

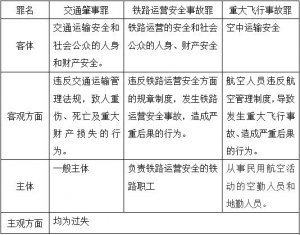

《民法总则》第1条宣示了我国民法的目的。首先仍然维护作为私法的基本定位,即强调自己的出发点是保护民事权益。也就是说,我们的民法本身依然是私法,旨在保护个人利益,体现为民事权利法、民事行为法。但是,又要求我国民法应当维护特定社会利益。相比《民法通则》第1条规定,《民法总则》第1条添加了“维护经济和社会秩序,适应中国特色社会主义发展要求,弘扬社会主义价值观”。也就是说,我国民法的出发点虽然不是特定社会利益(这是社会法的任务),但是却因为置身社会化的现实需要,却需要兼顾某些必要的社会利益。 《民法总则》第3条到第9条宣示和规定了我国民法基本原则体系。如此明确彰显民法价值原则体系,是我国民法独特的一大体系特点。《民法总则》关于民法基本原则的规定,对过去的《民法通则》来讲有很大的继承,但也有所发展,最突出的发展是明显的强化了某些社会化价值趋势。《民法通则》在价值原则方面已经体现了相当的社会化趋势,包括确立了具有相当社会化色彩的公平原则和诚实信用原则,一个反映当代社会正义的价值需求在民事活动中如何体现,一个反映社会信赖价值需求在民事活动中如何体现。 《民法总则》在引入社会化原则方面做出两个新的发展:其一,确立更加全面的禁止违反法律和公序良俗原则。第8条规定,“民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违反公序良俗原则”。过去“不得违反法律”这句话是没有的,因为民法是以任意法为主,而不是强制法为主,所以民法在禁止违反法律的提法上比较慎重,只在某些领域来写禁止,比如说在法律行为的具体领域禁止违反法律和公序良俗,而不得动辄上升到民法原则层面。《民法总则》立法者不这么看了,认为当代民法的强制性规定越来越普遍,民法过去基于平等、自愿体制所确立的任意法体系,现在受到越来越多的强制规定的限制,这是追求必要社会化纠偏的结果。这些,开始是在民法某些具体领域里面零星体现,后来越来越多,甚至发展为在民法以外还有强制法,许多单行民事强制法被制定出来,例如有些国家对租赁、旅店专门立法,就是这样的民事强制法。它们越来越多,构成了对民事活动各方面的限定,于是上升到整个民法的原则层面。《民法总则》在最后审议中有个小插曲,梁慧星教授和孙宪忠教授发现四审稿把原来三审稿中关于法律行为违反强制性法律和公序良俗无效的第155条拿掉了,因此呼吁加以恢复。后来当然恢复了。但是,我认为执笔者在四审稿其实不是遗漏了,而是他们认为既然在民法原则第8条规定了禁止违反法律和公序良俗,所以认为在法律行为领域具体再写似乎没有必要。其二,添加了生态环境保护原则,这是一条特殊社会化原则条款,就是第9条。当今世界,在高度工业化的现实背景下,生态环境保护成为了越来越突出的社会问题,所以保护生态环境成为法律体系的共同价值追求。除了作为特别社会法的环境法专门以环境保护为目标之外,今天也有必要将环境保护确立为民法上的一个外部限制性原则,以一种特殊方式使得民法和环境保护法产生体系关联。这一原则构成我国民法和环境保护法之间的一个桥梁,这是一个很大的变化。 此外,《民法总则》还增设了很多社会化意义的具体制度或条款,在许多章节的一般规定中都有重要体现。例如,自然人监护制度中关于社会监护和国家监护的完善,法人制度中关于“非营利法人”和“特别法人”的类型设定,民事权利一般规定关于“权利与义务一致”、“权利不得滥用”等原则的添加,民事责任一般规定关于社会责任化的体现(最引人注目的,恐怕是第184条关于紧急救助的免责规定,第185条关于烈士英雄等的死后人格利益受保护的规定)。等等。 第二,《民法总则》在推进我国民法再现代化方面也做出了重要发展。 这一方面最主要的体现是主体制度的再现代化。 首先,是主体多元化发展,或者说主体相对化发展。这是当代民法的一种新的趋势。20世纪特别是50年代以来,各国司法实践,通过松动自然人、法人概念的适用,同时引入其他主体类型,尽可能地照顾现实中多样化和多层次的主体要求,出现一种主体相对化趋势。现代民法奉行的自然人、法人二元主体主体理论和体制,是德国民法典以来所确立的。但是这种二元体制作为一个学理化的概念体系的表达,虽然非常清晰,但也过于简化,对于当今越来越丰富的多样化主体需求具有很大的不适应性。自然人、法人的二元设计背后,把真实世界民事主体的丰富性和多样性的要求给简化了、切割了。现在《民法总则》借助立法机会,明确承认主体的多样化,增加了第四章“非法人组织”这个类型,赋予个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的社会服务机构以及法人分支机构等一定的主体地位,适应现实的那些不具有法人资格的商业组织、社会组织对于相应主体地位的需求。当然大家对纳入哪些相对主体类型有不同的意见,一些人心目中想加入进来的没有加入进来,例如未经登记的法人,此外大家对非法人组织的登记要求也有不同的看法。但是不管怎么样,这是很大的变化。 其次,民事主体再现代化也反映到自然人制度里面。具体的例子,如对胎儿利益保护的认可。《民法总则》的第16条是新添规定,规定胎儿以活体出生为限,视为具有权利能力,跟自然人一样具有主体地位。这就把自然人的概念给松动了,软化了,兼顾了自然人生命发展的特殊性,人性化色彩浓厚。这一条也可以覆盖人工生殖的主体问题。这里说一个插曲。人大四审稿最后亮相之前,有关方面要做好民法总则的立法宣传,既要达到宣传效果,又要避免引起不必要的争议影响立法通过效果,所以就预先给人民网、新华社等设定了八个问题,其中就有胎儿利益保护问题。我应邀参加了新华社的宣传录制,在解释胎儿利益保护问题时,只讲涉及遗产继承、接受赠与方面,对于受侵害是否保护问题尽量回避。考虑到某种复杂性,我们没有在条文中直接写受侵害的利益保护问题,而是用了个意味深长的“等”字来概括。因为涉及到与《计划生育法》的敏感关系,担心引起有关方面不必要的顾虑而影响该条的最终出台。那么胎儿视为具有民事权利能力,这个包括不包括受侵害能力呢?当然包括,例如受孕期间母亲到医院输液使得胎儿染上了某种病,胎儿自身可以作为主体提起损害赔偿。但是当遇到计划生育问题时,在我国应当依据特别法优于民法的规则,对胎儿合法实施计划生育行为的,不得就此提出受侵害问题。不管怎么样,胎儿这条新添规定一出来,意味着主体多样化在自然人问题上也有体现了。最后审议期间,有人大代表、政协委员朋友想私下听听我的意见,认为有什么还应当添加或者需要完善的,我说在自然人部分,可以加一条自然人死后法律地位的条款,规定自然人死后,其遗体、骸骨、名誉、荣誉等也应当受法律保护。人不是一死百了,现在实践中已经这样做了。后来没有添加成功,在民事责任一章倒是多出来一条烈士英雄死后人格利益受特殊保护的条款,这倒不是我的初衷了。据说,对于死者的遗体、骸骨等死后人格保护问题,在立法讨论中也遇到了现实复杂性,国家快速发展中的城镇化、修建高速公路等,必然遇到征地迁坟等问题,较为敏感,所以不如暂时放下,由实践去灵活把握吧,包括可以援引禁止违反公序良俗等原则加以保护。 |